armin mustamin toputiri

Teriak riuh redam terbelam/ Dalam gelap gempita guruh/ Kilau kilat membelah gelap/ Lidah api menjulang tinggi

Hari ini, seantero negeri -- tak kecuali di Kota Makassar -- berlangsung gelombang massa, unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil.

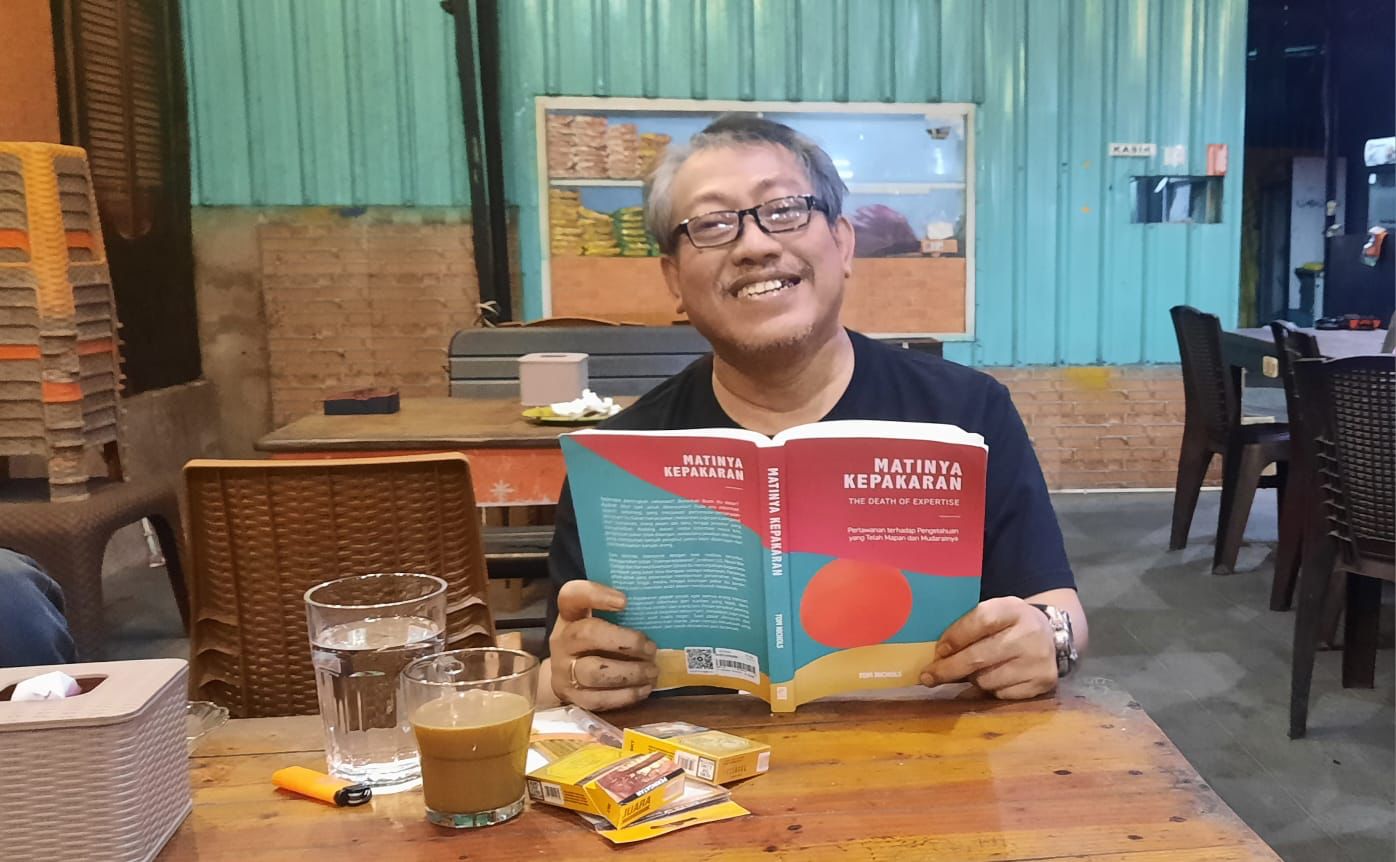

Saat sama, saya duduk santai di salah satu warkop sederhana. Di temani seorang teman baik, juga secangkir kopi, saya melumat buku ditulis guru besar Harvard Extension School, Tom Nichols. “Matinya Kepakaran” (The Death of Expertise), 2024.

Nichols, meski mengulas matinya empati para pakar dalam urusan sosial -- menyentuh substansi diperjuangkan pengunjuk rasa -- tapi saya memilih, sementara menutup. Saya beralih mengintip layar hape.

Di seantero negeri, terlihat gelombang massa. Terlihat lidah api, kepulan asap membumbung. Faktanya, nyaris serupa dinukil penyair Pujangga Baru, Amir Hamzah dalam sajaknya “Hanya Satu”, (penggalannya saya kutip di awal catatan ini).

“Indonesia gelap”. Frasa ini, jargon seragam disuarakan pengunjuk rasa di seantero negeri. Tapi sungguh, isi pesan frasa itu, tak saya mengerti. Saya, sama saja mantan menteri utama Jokowi, Opung Luhut. Di manakah di negeri ini, dilanda kegelapan yang memicu protes?

Ketakmengertian itu, saya tanyakan pada teman baik saya di warkop. Dijawabnya malah cengengesan. “Gelap, itu majaz. Metafora saja” ujarnya. Saya, tetap saja bingung. Panjang kali lebar, ia mengurai. Coba meyakinkan saya, kondisi Indonesia mutakhir. Sekurangnya, seperti ditakar oleh mereka yang bersuara, “Indonesia gelap”.

Amboi, diksi “gelap” itu, rupanya bukanlah antonim “terang”. Tak ada cahaya, sebersit sinar penerang. Gelap dimaksud, “gloomy”. Suram, KBBI di bidang kehidupan, menyebut suatu kondisi tak tentu arah, nasibnya di masa depan.

Itu dalihnya, tapi saya masih sangsi. Toh, di buku otobiografi; "Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat" (1965) ditulis Cindy Adams. Bung Karno bertutur; “Bangsa Indonesia di abad ke-19, merupakan zaman gelap. Sedangkan zaman sekarang, zaman terang-benderang, menaiknya pasang revolusi kemanusiaan”.

Nah loh, cobalah tutur Bung Karno itu, lamat dieja. Meski telah wafat 55 tahun lalu, tapi seolah ia tahu, kelak sekelompok anak bangsa, mengklaim “Indonesia Gelap”.

Gelap, suram Indonesia di mana? ”Cermatilah pidato Prabowo saat milad partainya, sekian hari lalu”, tegas teman saya. “Ndasmu…!”, ia meniru ujaran Prabowo kala berpidato. “Hidup Jokowi!”. Seru Prabowo di hadapan Jokowi itu, riuh disambut gegap gempita ratusan kader parpol didirikan dan dipimpinnya.

Konon, seruan itulah yang memicu unjuk rasa seantero negeri. Ditafsir cara kritis, “Indonesia Gelap”. Bersimpang seruan masyarakat sipil, “Tangkap Jokowi”. Jika sebelumnya, Prabowo di banyak pidatonya, bertekad memburu koruptor hingga ujung langit misalnya, melegakan masyarakat sipil. Namun, narasi pidatonya kali ini, dicap gelap..

Hmm, rupanya Prabowo semula diharap sosok Ratu Adil. Pembawa obor penerang kegelapan. Anti-tesis Jokowi, dinilai menyisih banyak prahara kegelapan. Tapi ironisnya, Prabowo di masa 100 hari kepemimpinannya, ditakar tak lebih kurang, sama saja Jokowi.

“Tangkap Jokowi..!” Loh, mau apa lagi dengan Jokowi, toh sudah lengser. Saatnya, mari membangun negeri bersama Prabowo. “Tapi dari narasi pidatonya, Prabowo tak membawa obor”, tepis teman itu. “Suluh semula dinyalakan, berbalik dipadam. Ndasmu!”.

Jokowi, juga Prabowo, pilihan rakyat. Kini, presidensial murni. Presiden punya power full. Tak lagi ada MPR, bisa menyulam aspirasi rakyat, melengser seorang presiden.

“Haruskah, kita menunggu lima tahun lagi?” Tak usah dijawab, pasca amandemen, narasi konstitusi negeri kita sudah begitu. “Jika presiden kita lalim?” Jawabannya sama. Jangankan presiden, melengser Gubernur atau Bupati, aturannya sama. Tak mudah.

“Kok begitu?” Ya, sudah begitu! Makanya, jangan sembarang pilih. Itulah konsokuensi pemilihan langsung, suara terbanyak oleh rakyat. Seperti dikata mantan presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln. “From the people, by the people, to the pepole”.

Demokrasi, sistem bernegara paling ideal. Tapi demokrasi menganut “voting”, suara terbanyak, itulah praktek politik paling disesali Plato. “Salah memilih, tak usah disesali”.

Dan para pendiri bangsa ini, jangan dikira tak makhfum, khatam kesemua mazhab dianut sejak Yunani kuno itu. Sebabnya, perumusan -- negara “Kesatuan”, negara “Republik” – dalam UUD 45, meski mereka sepakat demokrasi, tapi bukan seperti khittahnya. Liberal, seperti diejawantah di daratan Eropa.

Kata Bung Karno, demokrasi kita bukan demokrasi liberal. Demokrasi kita, Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi Pancasila. Azasnya, “gotong royong”. Sistemnya, “permusyawaran perwakilan”. Prakteknya, “musyawarah mufakat”.

Ironisnya, saat memberlakukan "Demokrasi Terpimpin", Soekarno justru khianat argumennya. Itulah yang ditentang Bung Hatta – pasca mundur jadi Wapres – di bukunya, “Demokrasi Kita” (1960).

“Wah”, teman baik saya melongo. Pendiri bangsa tau, demokrasi liberal berisiko mengoyak BhinnekaTunggal Ika. Pemilih -- suka tak suka -- akan memilih sesama suku, sesama daerah, sesama agama, sesama golongan, sesama aliran, sesama-samanya.

“Ya, yaaa….” teman baik saya terangguk-angguk. Tapi mungkin tak terpikirkan kelak oleh pendiri bangsa. Pemilih, memilih karena diberi bansos. Diberi sembako, diberi uang. Satu lagi, simpati calon pemimimpinya, pura-pura miskin, bahkan nyemplung masuk got.

“Musababnya?” Tanya teman baik itu penasaran. Moyang kita, ajaran agama kita, sejak kuda gigit batu, membaptis kita. “Orang baik, dipastikan memimpin secara baik”. Tak salah, hanya kita saja yang bego. Tak tau membeda, mana orang baik, mana pura-pura baik.

Kita, jamaknya rabun memisah. Mana memilih pemimpin (Ideal), mana memilih orang baik (Self). Akibatnya, cerdeik cendekia, kaum intelektual, kena prank. Belakangan siuman, tetiba teriak “Indonesia Gelap!”

Dan fakta seperti itulah, disesali Tom Nichols, di bukunya “Matinya Kepakaran” (2024), kini tergeletak depan saya. Anti intelektualisme tulisnya, itulah cara lain memutus demokrasi. Karena demokrasi yang stabil, di budaya apapun sangat tergantung pemahaman publik terhadap implikasi dari pilihan mereka sendiri.

“Pakar cenderung memikirkan isu dan kebijakan, kala keadaan tak berjalan baik. Tapi di waktu lain, saat kebijakan berjalan baik, tak sadar jika saat itulah negara dan pemerintahan menjalankan bisnisnya”, lanjut Nichols.

Itulah! Sebab kekuasaan yang berada di tempat gelap, bagi ilmuan politik Samuel Huntington di bukunya “American Politics: The Promise of Disharmony” (1981). "Kekuasaan tetap kuat bila berada di tempat gelap. Bila terkena sinar matahari, tenaganya menguap".

Gelombang massa yang berjemur sinar matahari, menyuarakan “Indonesia Gelap”, semoga mewujud tenaga. Cahaya penerang negeri. Dan para penguasa, semoga makhfum. Agar sesal penyair WS Rendra dalam sajaknya “Kenalan Lama”, tertimpali.

“Hidup macam apa hidup ini/ Di taman yang gelap orang menjual badan/ agar mulutnya tersumpal makan”.

Maaf, jika saya keliru mengutip. Tak nyambung. Sebab mungkin yang dimaksud Rendra, justru kehidupan pelacur di tempat gelap! Hi hi hi…

Makassar, 21 Februari 2025